日本では、大阪と東京の二都市でロードショー開催。

アジアの輸入業者が参加する地元ラ・マンチャでの投資ミッション、中国・成都の展示会への最近の出展を経て、アジアでのプロモーション集中月間を日本で締めくくる。

この販売イベントは、数年にわたるパンデミック後、初めて日本で行った活動となりました。2019年以降、原産地呼称統制委員会は、プロモーション活動実施のために日出る国・日本を訪れていませんでした。今回、久しぶりに行われた訪問ツアーは、大阪と東京の二都市で好評を博しました。

まだ不確実性がありますが、実施されたテイスティングセミナーの講師・菊池貴行さんが指摘するように、日本は、ラ・マンチャのワインにとって非常に興味深い潜在力のある市場として浮上しています。また業界の専門ジャーナリスト、明比淑子さんは、ワインの消費は特に若者の間で関心が高まっているとの考えで、さらにテイスティング後、次のように指摘しています。「ラ・マンチャのワインは、そのバラエティの豊かさとボデガの味わいから日本にいい市場を持っています」

日本とラ・マンチャへの憧れ

昨年2022年、日本はDOラ・マンチャのワインにとって第5位の市場となりましたが、これは全輸出量の5.33%に相当。その需要により、EU圏外では中国に次ぐ第2の市場として日本を位置づけています。その理由は、統制委員会・国際部門の責任者ルイス・マルティネスによると、「幼少期からドン・キホーテについて学んだり、学校で教えたりしている」からで、これにより侍や日本文化の武士道の掟とラ・マンチャの親和性は非常に高く、ドン・キホーテの姿に大きな敬意や憧れを抱いているとのことです。

参加したワイナリー

両都市では、入門セミナーが開催された後、サロン(ショールーム)でテイスティングも行われ、原産地呼称ラ・マンチャの次のワイナリー6社が参加しました。

ボデガス セントロ エスパニョーラス Bodegas Centro Españolas

ボデガス イシドロ ミラグロ Bodegas Isidro Milagro

ボデガス ロメロ デ アビラ Bodegas Romero de Ávila

ボデガス アユソ Bodegas Ayuso

ビノス...

今後数年間、ラ・マンチャの高級ワインの生産は、国際市場での消費が増加傾向にある、オーガニックワインへと舵を切ることになります。

持続可能な環境保全への関心が高まっており、オーガニックワインまたは有機ワインは、最終消費者からの需要が増えています。しかし、確かに、オーガニックワインの真実は、ラ・マンチャを取り巻く背景と自然に根ざした伝統を持つブドウ栽培の実践にあります。

事実、カスティーリャ・ラ・マンチャは、「今後有望」な世界有数のオーガニックワイン生産地として、スペインのブドウ有機栽培を牽引しています。これらは、人間の活動による影響を最小限に抑えた有機農業への挑戦に取り組んできた業界の最近のフォーラムでの結論であります。

この21世紀に存在するひとつの提案で、ワイン製造部門にとって成長の鍵を握る重要なポイントを強調。また、この部門では、その性質と状況により、この原産地呼称自体が、ヨーロッパの地でトップクラスの有機栽培産地として世界の手本となる可能性があります。

カスティーリャ・ラ・マンチャ州だけでも、有機農業の作付面積450,000ヘクタール弱、うち63,000ヘクタールはブドウ畑で、有機栽培区画をもつ農家は7,000軒――この数字が、それを自ずと物語っています。

そして今、成長とポジショニングの機会を前にし、オーガニックワインといつ、どのように向き合うのか知ることが不可欠です。

有機ワインとは?

本来、ブドウ栽培は、ほとんど影響を受けずにモストがアルコールに変換される自然のプロセスを経ています。しかし、有機農業により醸造されたワインでは、環境に優しいことを証明し、生産の全過程でそれが保証されなければなりません。

これは、有機農業規則の遵守に関する運営組織である欧州委員会が示すように、「一つの生産方法で、その目的は天然物質や自然の過程を使用して食物を手に入れること」です。

そのため、本質的には「有機農業は、環境負荷が制限される傾向があり、以下を推進しています。

• エネルギーと天然資源の責任ある使用

• 生物多様性の保全

• 地域の生態系の均衡維持

• 土壌肥沃度の改善

• 水質の維持」

オーガニックワインかどうか知る方法は?

欧州連合の枠組みでわかります。EUでは、品質のトレーサビリティが原産地呼称ワインに求められており、環境持続可能性への取り組みを証明する特別なラベルによって、保証されなければなりません。

ヨーロッパで有機農産物を識別するマークがこちら。必ず原産国の認証機関のマークが併記されています。

ラ・マンチャの可能性が注目される理由は?

歴史と伝統

数世紀にわたり、ブドウは、ラ・マンチャの社会自体に根付く歴史と伝統と結びついた作物でした。ローマの遺産とその後の中世の発展により、初期の文明の歩みを裏付けているように、ブドウ栽培はラ・マンチャの過去の重要なアイデンティティを示すものとなりました。

『ドン・キホーテ』などの有名な作品で作家たちがすでに述べているように、スペイン黄金世紀と共に、ラ・マンチャのワインは大人気を博し、需要が高まりました。その伝統、そして19世紀のその後の産業発展は、一部には、ブドウの栽培に理想的な、ラ・マンチャの条件を反映したものでもありました。

自然条件

広義では、ラ・マンチャの平原は、大きな高低差がなく、平均海抜700メートル以上の高原状の広大な地域を含みます。海から離れたイベリア半島の中央に位置し、緩急豊かな山系に囲まれ(東にイベリア山系、北西にセントラル山系、南東地帯にベティコ山系)、特に大西洋からの湿った前線が入り込み、年間平均降雨量400mm以下という、非常に少ない降雨量となっています。しかも夏の4か月間(6月から9月)は極度の乾燥が特徴で、今年はさらに厳しくなる可能性があります。

したがって、時にはステップ気候の特徴に近くなる気温の特徴と降雨量を示す、内陸の地中海性気候と言えます。また、ラ・マンチャの冬は厳しく過酷で、最も寒い時期には最低気温が氷点下15度に達することもあり、最高気温が45度になる猛暑の夏との寒暖差が激しい気温。

この地方の気候が均一であることは、地質学から見て、土壌の均質性が高く、ラ・マンチャにとって有利になっています。石灰質の土壌が一面に広がり、程度は少ないものの、これに粘土質や砂質、石の多い土壌が混ざっています。

こうしてブドウの栽培にとって最適な自然条件が揃い、石灰質の土壌の存在により、見事な構造、ボディ、アルコール度数のワイン(特に赤ワイン)――芳醇な香りが楽しめる早飲みワインとして、またはその後木樽で熟成させて飲むのに最適――が得られます。

日照時間

年間日照時間が3,000時間を超えるラ・マンチャの春は短く、束の間。雨量が最も多い時期もありますが、ブドウの生物学的サイクルに理想的な背景となり、発芽と開花、その後の結実など、生物季節学上、重要な時期に菌類よる害虫がほとんど発生しません。しかも、有機ブドウ栽培自体の規則の基本である、人間の介入を最小限に抑えた条件であり、果実にとって健康的な状態です。一般的に、農薬の使用は非常に少ないかゼロで、これにより、雨が多く、病気を防ぐために農薬を使用する必要がある北部の地域に比べ、有機栽培のブドウ生産に有利な状況を作り出しています。

サステナビリティを掲げた現在そして今後の新興市場

有機栽培のブドウを使ったワイン(オーガニックワイン)は、ドイツや日本など農産物に表示される「エコ」ラベルを重視する海外市場の一部での強い後押しを受け、ここ数年、堅調な需要が続いています。なお、前述のドイツと日本の2か国は、まさにラ・マンチャのワイナリーの主要な取引先となっています(2021年の実績がそれぞれ4,698,795本、1,433,700本で1位と3位を占める)

持続可能なブドウ栽培と人口変化

有機栽培ブドウ畑の面積の増加は、何世紀にもわり世代を超え行われてきた、ラ・マンチャのブドウ栽培の特質を一言で表しています。ブドウの植え付けは、経済を活性化させる要素として機能し、こうして空洞化したスペインから都市部への流出による過疎化を防ぎ、ラ・マンチャの村の人口を支える決定的な要因となっています。

気候変動に対応する持続可能なブドウ栽培

ブドウ園をラ・マンチャに設立することは、自然環境・社会経済の視点から、持続可能な農業の貴重なモデルとなっています。また「栽培面積と収量に関する調査(ESYRCE)」によると、カスティーリャ・ラ・マンチャのブドウ園の栽培法の特徴に関する最近のデータから、灌漑栽培法(59.8%)、無灌漑栽培法(49.2 %)が共存している例であることがわかります。このように相互に補完し合い、1ヘクタールあたりの収量が比較的低くなっており、2021年のDOラ・マンチャのワインの1ヘクタールあたりの平均総収量は6,909 kg/haです。

土地の砂漠化を防ぐ、環境面の働きもまた重要で、そうでなければ、気候変動の影響により頻度を増す集中豪雨を除き、降雨による水食が発生する可能性があります。このような保護により、ラ・マンチャ地方に自生する動植物の生息を促すことにもなります。

他の作物による補完

ブドウ園とオリーブの木は、今ではピスタチオやアーモンドなど他の木と一緒に植えられ、計り知れない環境への価値がある緑地を驚くほど乾燥した地域に提供していますが、それだけではなく、緑地は耕作され、手入れされ、「空になる」ことを拒むスペインのこの地域の数百もの村に富をもたらし、何より、火災の危険性を大幅に低減しています。

つまり、環境への配慮と住民の収益との間のバランスが取れているため、ブドウ栽培は、このような他の補完的な作物と共に、ラ・マンチャで念願のサステナビリティを実現しています。

ワイナリーのマークと取り組み

さらに、ラ・マンチャのワイナリーの品質に対する取り組みには、生産的資源のエネルギー効率、循環型経済への歩みと言える環境に配慮した大規模な緑の取り組みも含まれます。また、ラ・マンチャのワイナリー数社は、すでに生産されたモノの寿命を再最適化する一歩を踏み出しています。太陽光パネルの大量設置、ナイトハーベストの導入、排水の再利用および浄化装置の使用、またはブドウの副産物の開発は、ほんの一例です。

一方、まさにそんな有機栽培ブームに踊らされ、一部のワイン生産者は品質が認められることを優先せず、収穫量アップを目標に掲げていることも確かです。ちなみに、その認定には、PGIもしくは原産地呼称マークが付いた産品の生産制限を行うことが含まれ、ラ・マンチャの場合、株仕立てのブドウ園で最大10,000kgから、垣根仕立てのブドウ園13,000kgで変動しています。

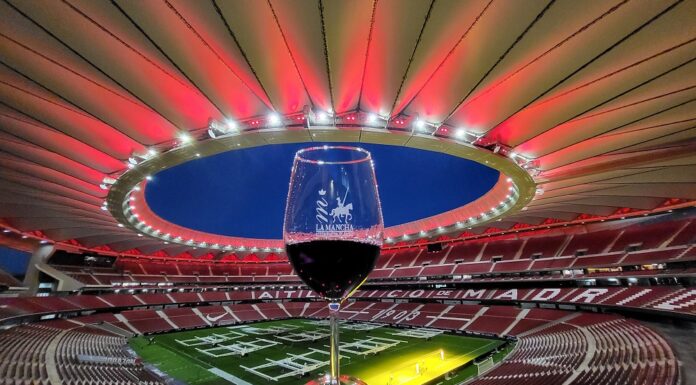

El Estadio rojiblanco acogerá los días 21 y 22 de noviembre la cita promocional más importante del año para el Consejo Regulador.

Se trata de...

日本人ジャーナリストはラ・マンチャのワイナリー数社を訪れる招待ツアーを好印象で終える

10月第2週、東京から直接来訪した記者の方々は、原産地呼称ラ・マンチャのワインに関する知識を深めるため、ラ・マンチャ地方を巡りました。

この訪問は、「欧州サステナブル・ワインズ」プログラムの一環として位置付けられています。同プログラムは、欧州の他の地域と共同で行っている欧州プロジェクトで、環境保護や農村部の経済的・社会的支持など、ブドウ栽培に特有の概念と結びつく、ラ・マンチャ地方の知名度を高めることを目的としています。

充実したラ・マンチャ・ツアー

原産地呼称統制委員会・海外プロモーション部が組んだ日程は、日本国内で大きな関心を集めるワイナリー数社の現地見学に加え、ラ・マンチャ地方のトレド、クエンカ、シウダ・レアル、アルバセテの4県でエノツーリズムが盛んな場所巡りも盛り込んだ内容となっていました。

こうして、一行はカンポ・デ・プリプターナの風車の丘(日本社会にとって大きな象徴的な価値や文化的価値をもつ)で景色を楽しんだ他、周遊の初日、ラ・マンチャ地方たたずむクエンカの町ベルモンテとこの地方の中心地、トレドを訪れました。

在来種の価値

いくつかのワイナリーの見学では、白ブドウのアイレンや黒ブドウのテンプラニーリョ、別名センシベルをはじめとする、昔ながらの品種の価値が特に際立つ、原産地呼称ラ・マンチャの多彩なワインの試飲を楽しんでいただきました。依田恭子さんは、ブドウのアイレン種を挙げ、「早飲みワインや熟成ワインまでも醸造できる」、ラ・マンチャの白ワインのポテンシャルを力説。またこの日本人ジャーナリストは「ラ・マンチャのアイレンブドウの畑に並ぶ風車の風景は忘れられません」とコメント。

日本のワイン界で専門家として執筆活動を行う、浮田泰幸さんの言葉を借りると、テンプラニーリョ種は「フルーティな早飲みワインから樽熟成のワインまで」汎用性が高いため、非常に興味を抱いた――とのことです。

日本、EU圏外で第二位の取引先

2021年には日本への販売が6%以上減少した、アフターコロナの現状にもかかわらず、日本は、ラ・マンチャのワイナリーにとって、中期の主なビジネス指標の一つと見なされています。

実際、昨年、原産地呼称ラ・マンチャのワインを143万3,707本購入した日本は、EU圏外で第二位のワイン輸入国で、これを上回ったのは世界でドイツと中国のみでした。

原産地呼称統制委員会は、その自然環境を背景にラ・マンチャ地方とそのワインの見える化を図る「欧州サステナブル・ワインズ」プロジェクトに参加。

ラ・マンチャのワインが大きな関心を抱いている、今後成長が見込まれる市場――例えば、日本がそうですが――は、「欧州サステナブル・ワインズ」で行われた活動により、原産地呼称ラ・マンチャの理解を深める機会に恵まれました。EUにおける品質の役割の概念および全原産地呼称全体に関するEUの規制の下で行われている、農産物の保護やトレーサビリティついて解説を受けた後、参加者はラ・マンチャ産ワインをいくつか試飲することができました。

イベントはこの3月の間に開催され、一流ソムリエの永瀬喜洋氏と菊池貴行氏を講師に迎えて、東京で行われたマスタークラスには、約60名の方にご出席いただきました。

“ヨーロッパを味わい、感じ、楽しむ”

このアクションは「欧州サステナブル・ワインズ」キャンペーン・プログラムの一環。DOラ・マンチャのワインは、アブルッツォ州ワイン保護協会やバルベラ・ダスティおよびモンフェラット州ワイン協会といった、ヨーロッパのその他のワイン産地と協働してこのプログラムに参加しています。

このキャンペーンは、EU域内市場および第三国における農産物に関連する情報および促進活動を規定する、2014年10月22日付け欧州議会および欧州理事会の規則(EU)No. 1144/2014の保護を受け、EUの枠組みから出資されています。

また目的は、高品質のワインの販売促進を超え、農村地域の環境保全と経済・社会支援など、より本質的なコンセプトと結びついたブドウ栽培の持続可能性を強調していくことです。

アジアにおけるDOラ・マンチャのワイン

中国と日本は、昨年2021年にDOラ・マンチャのワインの販売本数が減少したものの(それぞれ27.4%、6.5%減少)、アジア地域は依然として、ラ・マンチャのワインメーカーにとってビジネス上の関心が高い地域のひとつとなっています。こうした理由から、「欧州サステナブル・ワインズ」キャンペーンは、新型コロナウイルスの状況に応じて、台北、ソウル、シンガポール、香港などのアジア各地で行われ、その後中国(深圳や杭州、アモイ)でも開催される予定です。

クリスマス商戦に向け、早生品種を使用した多くのワインの仕込みはすでに完了

先週10月13日から15日にかけ、ラ・マンチャ地方では2021年のブドウの収穫が完全に終了。天候に悩まされた一年で、昨シーズンに比べ、大幅に短い収穫期となりました。

最終的に、専門家の予測は的中し、1月に欧州を襲った寒波「フィロメナ」の影響によりブドウの生産性は限定され、これに春の低温、8月末の猛暑による悪影響、9月の激しい暴風雨や局地的な雹が加わったため、収穫量は減少したものの、品質の低下は見られませんでした。むしろその逆です。

昨シーズンとは事情が異なるとはいえ、慎重を期し、かつ今年2021年に施行された衛生上の安全対策を講じた上、かなり通常に近い状況で収穫が実施されました。また、地域や品種により大きな変動が見られるものの、収穫量の減少は25%程度となっています。

県別に見てみると、原産地呼称統制委員会によれば、原産地呼称ラ・マンチャの認定を受けたワイナリーを対象とした無作為抽出による調査では(ワイナリー10社へのアンケート。内訳:シウダ・レアル県4社、アルバセテ県2社、トレド県2社、クエンカ県2社)、収穫が進むにつれ異なる展開を示しました。

しかし、圧搾所での最初の評価はいずれも、事実上一致しており、果実の質は良好、特に、赤ブドウと白ブドウの早生品種に対し高い評価を示しています。

白ブドウ品種アイレン(D.O.ラ・マンチャの主要な白ブドウ)の場合、専門的なパラメーターは、概して、平均ボーメ度11.5度弱、平均酸度3.4pHとなっています。

赤ブドウ品種テンプラニーリョ、別名センシベル――D.O.ラ・マンチャに認定される赤ワインに占める割合が最も多い品種(2020年は44%)――に関しては、2021年の収穫は、果実が非常に良好な衛生状態で、パラメーターは平均ボーメ度13度以上、酸度3.7pHで、上質な仕上がりが期待できる明るい見通しを示しています。

短期決戦、しかし長期にわたる収穫

2021年の収穫は、9月中旬に雨が多く観測され、作物に損害を与える恐れがあったため、総じて例年に比べると1品種あたりの収穫期間は短くなりました。

それにもかかわらず、収穫は数か月間にわたっています。というのも、ラ・マンチャ地方で収穫される最初の品種は、白ブドウのシャルドネ、マスカットやベルデホなど、8月前半頃に収穫を迎える、成熟が早い品種だったためです。これに続き、収穫シーズン中に、テンプラニーリョなど、他の赤ブドウが収穫されました。最も伝統的なのはアイレンの収穫。9月後半に行われるのがすでに恒例となっており、10月上旬の聖母ピラールのお祭りの頃、原産地呼称ラ・マンチャのワイナリーでは、2021年の収穫シーズンの幕を下ろしました。

もう一つ、注目される特徴として挙げられるのが、ラ・マンチャ地方で導入された機械による収穫の顕著な増加。事実、成熟が早く、芳香性の高い品種では、すでに数年前から、夜間を中心に、最適な熟成のタイミングを見計らい、特に注意を払いながら収穫が行われてきました。ラ・マンチャ原産地呼称統制委員会副会長フェルナンド・ビリェナは、次のように語っています。「これにより、果実は温度が最高の状態となりその香りが保証され、その後、よりしっかりと管理された温度で発酵作業が行われます」。アイレンは、その大きさや特徴から(ほぼ品質は低下せず、より長期間にわたり収穫が可能で、最終納品先に応じて収穫日を調整)、基本的には、この数年行っているように9月中旬から10月前半まで摘み取り作業が行われましたが、前述の機械化により、摘み取り作業の期間を短縮させ、収穫に適した日をより正確に判断できるようになっています。

また一方、夜間の収穫を機械化すると、より低い温度でブドウが搬入され、エネルギーの大幅な節約にもつながり、ブドウが持つ香りのポテンシャルをすべて保つこともできます。

とはいえ、最も絵になる伝統的な収穫は、アイレンを手で摘む収穫者グループによる収穫で、時代とともに廃れ始めているものの、相変わらずかなり行われています。多くの場合は週末を利用し、家族そろって収穫を行うという、ちょっとノスタルジックな光景が今も繰り広げられています。

サン・アンドレスの日に…新しいブドウ果汁から生まれたワイン登場

この先にはエノロジストの作業が待ち受けており、今度はワイナリーの出番です。ここ数週間で、今年収穫の新酒の醸造を終了させます。また、伝統に従い、D.O.ラ・マンチャのヤングワインは、クリスマス商戦に突入する、11月の最終月曜日、聖人サン・アンドレスの日に発売となります。業界にとってビジネスの明暗を分ける期間で、業界は、今年の第4四半期、アフターコロナのワイン消費の需要回復に期待を寄せています。

映画監督ウーゴ・デ・ラ・リバが、ブドウ畑や風車、ムーサのドゥルシネアと直接関わりのあるものに囲まれ撮影された、新スポット動画を監督

若い女性が、ラ・マンチャの夏の炎天下の中、ブドウ畑を散策しています。自転車をこぎながら、明るく快活にあちこち訪れ、最後はムーサのドゥルシネアはどこかと尋ねることに。エル・トボソから風車へとたどり着いた、ラ・マンチャ・ワインの新スポット動画の主人公は、イケメンで現代版ドン・キホーテ風の粉挽きの青年が投げかける甘いセリフにその答えを見つけ、顔を赤らめながら放浪の旅を終えます。そして、二人は、巨大な風車に囲まれ、美しい夕焼けの中、D.O.ラ・マンチャのワインで乾杯。

これが原産地呼称統制委員会の新たなプロモーションビデオのあらすじで、ラ・マンチャのワインを、セルバンテスの不朽の小説と普遍的な結びつきを持つ名高いアンバサダー、ドゥルシネアや風車と関連付けて、今回の取り組みに挑んでいます。

エル・トボソとカンポ・デ・クリプターナで8月初めに撮影されたこのスポット動画。ブドウの収穫シーズンの真っ最中に初公開され、ラ・マンチャと最も象徴的な観光スポットのまさに造形的・視覚的な美しさを強調しています。

ウーゴ・デ・ラ・リバとドン・キホーテとの素敵な関係

アルカサル出身のこの監督が手がけた最近の作品の成功を受け、原産地呼称統制委員会は、すでに短編作品「サンチョ」の協力で示したように、最新のスポット動画で今回再びウーゴ・デ・ラ・リバを信頼し、ドゥルシネアという女性像のコンセプトを、今の時代に合った現代風に新たに解釈し直すというアイデアを実現させています。

「サンチョの前回のロケをよく覚えています。風車が並ぶこの山で行ったハードな撮影の日々をね。風車やワインを伴うものすべてを改善しています」と、このスポット動画の制作者は断言。「ラ・マンチャに暮らし、オーディオビジュアルの世界に携わり、サンチョやドン・キホーテ、そして今回のドゥルシネアのように、重要な人物を取り上げることができ、幸せだと感じます」と認めています。

撮影隊は、他にジャーナリズムを学ぶ学生で女優のマリア・ロハスも迎えています。

また、マリアと共に、出演者に名を連ねたのがアレクサンデル・カルボ。モデルのかたわら客室乗務員も務め、若くしてカメラの前に立つ経験も豊富。「これまで行ったことがない場所で、風車を見学して、実際にどのように動くのか見ることができ、満足しています」と告白。しかも、ミスター・マラガにも選ばれたアレクサンデルは、感謝の気持ちを次のように述べています。「このようなドゥルシネアと一緒にドン・キホーテを演じられ、しかも最後は赤ワインのグラスを手に撮影することになるとはね。レベルが違う」と冗談も。

Ihr Drehpartner war Alexander Calvo, Model und Flugbegleiter – und trotz seiner jungen Jahre mit viel Erfahrung vor der Kamera. Calvo fand es „ausgesprochen...

原産地呼称統制委員会は、大阪と東京の2会場で、業界関係者を対象に人数を制限しセミナーを開催

反響は上々。先日4月20日・22日に大阪と東京――日本の最も代表的で経済発展した大都市圏の2都市――で人数を制限し(25名以下)開催された2回のセミナーに対し、日本の参加者はこのような反応を示しています。

昨年2020年、FOODEX(日本におけるこの業界最大の展示会)の中止、新型コロナウイルス禍により経済停止を強いられた後、人数制限を行い、アジアの業界関係者を対象に企画した各テイスティングセミナーのために日本に渡航する決定を行っていました。

日本における推進のイニシアチブを担う企業、ニューワールドトレーディングのフランシスコ・ドミンゲスさんと佐々木裕美さんによれば、反響は非常に好意的とのこと。「ラ・マンチャのワインがもっと知られるようになるためには、この種の販売促進を続けていかなければなりません」(前出の佐々木さん)

成長の可能性を秘めた市場での販売促進

日本は、アジアにおけるワイン消費で中国に続き2番目に重要な市場であるという事情に加え、世界のワインメーカー、特にDOラ・マンチャのワイナリーが、ここ数年、注力している市場です。

日本社会はドン・キホーテの文化を称賛しており、ミニラベルに原産地呼称のロゴが表記され、最高の国際ワインアンバサダーをかの有名な騎士のシルエットで描いた、原産地呼称ラ・マンチャのワインに対する関心は高まるばかりです。

参加ワイナリー

ボデガス アルカルデット

ボデガス アユソ

ボデガス セントロ エスパニョーラス

ボデガス クリスト デ ラ ベガ

ボデガス ナランホ

ボデガス ロメロ デ アビラ

J. ガルシア カリオン

ビ二コラ デ...

大阪・東京の各都市にてテイスティングセミナーを人数制限で開催

新型コロナウイルスの状況は、原産地呼称統制委員会がアジア大陸でDOラ・マンチャワインの積極的な海外プロモーションを継続する上で妨げにはなっていません。

そこで、現状に適応し、現在ワインの需要が増加する最も高い可能性を秘めた市場として、中国と日本を選択しました。

実際、日本は、去る2020年、DOラ・マンチャワインの消費量がEU域外では第二位となっており、2020年の購入実績は150万ボトル以上に上ります。

テイスティングセミナーを少人数で

この業界の日本最大の展示会であるFOODEX 2020の開催中止後、現在日本への渡航が制限されていますが、原産地呼称統制委員会は、世界がある程度の日常を取り戻していることを期待し、2022年3月の同展に出展する意向で、日本での各セミナー開催を選択いたしました。

以上から、感染状況が安定したレベルを維持する場合に限り、日本の主要二都市でこのような行動が計画されています。

4月20日の大阪に引き続き、4月22日に日本の首都・東京でセミナーを開催する予定。

いずれの会も、業界関係者を対象に人数を制限して(25人以下)実施し、はじめに生産地域や特徴、歴史、地理的な位置など、DOラ・マンチャの説明をした後、セミナーに参加する各ワイナリーのワイン9種に限定したテイスティングを行います。

参加ワイナリー

ボデガス アルカルデット

ボデガス アユソ

ボデガス セントロ エスパニョーラス

ボデガス クリスト デ ラ ベガ

ボデガス ナランホ

ボデガス ロメロ デ アビラ

J. ガルシア...

ガルナッチャ・ティントレラ、マスカット・オブ・アレキサンドリアのブドウ品種が新たに仲間入り、興味深い変更も

原産地呼称ラ・マンチャにとって歴史に残る一日、待ち焦がれたこの日、10月19日の朝、カスティーリャ・ラ・マンチャ州農業・水・農村開発省の規定に従い、同州オフィシャル新聞『Diario Oficial de Castilla-La Mancha』にこの原産地呼称の新しい仕様書が公開されました。

新しい条項の中で、特に注目されるのが、原産地呼称ラ・マンチャの保護を受けるワインの醸造に新たに認められた品種として、ガルナッチャ・ティントレラとマスカット・オブ・アレキサンドリアが追加されたこと。品質の高さで有名なこの原産地呼称の厳しい仕様書に規定される、その他の諸条件を満たしている場合に限り、収穫年2020年のワイン醸造から有効となります。

ガルナッチャ・ティントレラの特徴

アリカンテ・ブーシェやコロリーナ、モラトン、ネグラル、ティントレラ・デ・リリアなど、類似する品種名でも知られるガルナッチャ・ティントレラは、昔から栽培される品種の一つで、ポンテベドラやオレンセ、アリカンテ、バレンシア、ウエスカといったイベリア半島のその他の県でも広く栽培されています。

農業・漁業・食品・環境省が作成した「ブドウ園に関するアンケート2015」のデータによると、総作付面積は22,572.20ヘクタールで、国内の赤ブドウ品種の作付面積第5位、また、このうち14,600.64ヘクタールが、カスティーリャ・ラ・マンチャ州で栽培されています。実際、原産地呼称ラ・マンチャでは、その登録にすでに600ヘクタール以上の仮申請が行われており、この仕様書改正の承認後、仮申請は自動的に「適性」へと切り替わります。

ガルナッチャ・ティントレラの形態ですが、房は小ぶりで、果実の地密度は中程度、短い円錐形をしています。ベト病やうどんこ病に弱い品種ですが、発芽が早く、中程度の完熟度で、収量はそれほど高くありません。葉が秋に紅葉する頃、赤みがかった色調の非常に生き生きとした、目を引く色合いとなります。粒は果肉も赤く色付くため、この果実から得られるモスト(ブドウ果汁)にちなみ、ティントレラと呼ばれています。

ワイン醸造についてですが、ガルナッチャ・ティントレラは、アルコール度はそれほど高くなく、バランスのとれた酸度の濃い赤色のワインに仕上がります。醸造所では、別の品種とブレンドされると色が濃くなるため、その多様性が評価されています。まさに、この色の強さが、口当たりが爽やかな赤ワインでは非常に高く評価されている点で、市場の現在のトレンドにうまくマッチしています。

その官能特性から、ラ・マンチャ原産地呼称統制委員会の同業組合全体会議は、この品種を加えることについて、すでにこの原産地呼称で使われている品種の多様化を進めるための好材料になると判断しました。現在、登録される品種は25種ですが、今回の仲間入りで、ガルナッチャ・ティントレラと並んで、もう一つの品種マスカット・オブ・アレキサンドリアの追加も申請されたため、間もなく登録品種は全27種に上ります。

マスカット・オブ・アレキサンドリアの品質

スペイン語でモスカテル・デ・アレハンドリア、またモスカテル・デ・グラノ・ゴルド(大粒のマスカットの意)の名でも知られるこの品種は、生産地域に応じてそれぞれの類似した名称が付けられています。イベリア半島南西部の他、東部地方で主に栽培され、地中海らしいその名前から、世界中のブドウ園で大きな反響を得ています。

発芽は早く、その房は独特の緑がかった色調です。粒の大きさは中程度で、熟成が遅く、ベト病に若干弱いのが特徴。

この品種の栽培は、昔からデザート用の生食やレーズンのために行われてきました。しかし、このブドウから主に甘口のワインが生まれ、これにより新たな市場や最終消費者向けの消費の開拓が可能となるでしょう。

温暖な気候に自然になじむため、ラ・マンチャ独特の気候と非常に相性がよく、夏の酷暑に耐えることができる品種となり、単一品種ワイン、またはその他の品種とのブレンドワインで、強い芳醇な香りが楽しめます。

仕様書に関するその他のニュース

同様に、一部のワインについて、テイスティングノートの説明が主観的になりすぎないよう修正する、または他の品種のブドウだけでなく、異なるヴィンテージ同士を調合したブレンドワインについて、許容される最大混合率を14%から15%に改め、国内規定に適合させるなど、重要性があまり高くない、その他の小さな変更が申請されました。

しかし、あえて木樽への移し替えが行われるワインについては、クリアンサ、レセルバ、グランレセルバの各ワインを樽と瓶で熟成させる期間に変更ありません。早飲みワインまたは伝統的ワインとして醸造される「樽熟成」のミニラベル付きワインは、木樽での熟成期間が最低60日でなければなりません。

2年間の自然熟成が行われる「クリアンサ」ワインは、木樽で最低6か月間熟成させるものとします。「レセルバ」ワインの場合、自然熟成3年間となっていますが、そのうちオーク樽で最低12か月以上の樽熟成を経て、残りの期間は瓶熟成が行われます。最後に、「グランレセルバ」ワインですが、自然熟成は5年間、そのうち最低18か月以上はオーク樽で樽熟成、残りの期間は瓶熟成を行うものとします。

他に、考慮すべき点は、原産地呼称ラ・マンチャは、手ごろな価格で飲みやすい、よりフレッシュなワインを好む市場の世界的な動向を受け入れ、ビジネスの重点を主に早飲みワインや伝統的ワインに置いているため(ミニラベル伝統ワイン用とミニラベル早飲みワイン用)、これらのワインや木樽で熟成されるワインのトレーサビリティと厳しい管理を強調するのに支障がないという点です。

果実の質が非常によかったことに加え、生産量が増加、コロナ禍で厳しい状況であるにもかかわらず、収穫は無事終了

感染やクラスターの恐れや心配がなかったわけではありませんが、8月中旬にブドウの収穫が始まった後、原産地呼称ラ・マンチャによれば、「収穫が正常に行われ、プラスの結果」を実現しています。

統制委員会のカルロス・ダビ・ボニーリャ会長の言葉を借りると、「幸い、感染対策手順が守られ、取り立てて問題もなく、収穫のフィナーレを迎えることができ、しかも感染対策を見事に守った一例となっています」。また、ボニーリャ会長は「醸造所に搬入される最終果実は良好な状態で、D.O.ラ・マンチャのワインにとって、いい品質キャンペーンの前触れとなっている」と強調しています。

平均的な収穫を若干上回る生産量

夏の中頃に出された専門家による見通しでは、豊作が予測されていましたが、最終的には、2019年――この年は例年に比べ収穫期が極端に短かったのですが――の収穫期に比べ、増加量は25%前後を上回る数字で推移しました。

ラ・マンチャの生産地で最もブドウの収穫高が多かった協同組合部門からは、アンヘル・ビリャフランカ国内会長兼自治州会も「通常のブドウの収穫に向けて行われた、ワイナリーと協同組合における新型コロナウイルス対策がうまく機能したことを強調したい」と語っています。

ビニコラ・デ・カスティーリャ(シウダ・レアル県マンサナーレス)のエノロジスト、ロベルト・ラグナをはじめとする専門家は、前回の収穫との類似性も指摘しています。「もう15回も収穫を経験し、中には早まったり、遅れたりする収穫もありますが、今年は、2019年のブドウの収穫と、時期と量が対称的なのが目立っています」。昨年、トレドやクエンカの他のラ・マンチャ地方に比べ、シウダ・レアルの生産地では、収穫が少し上回っていたことを忘れてはいけません。

一方、ワイナリー「ボデガス カンポス レアレス」(クエンカ県エル・プロベンシオ)の農地専門家ダビ・ビリョラは、醸造所に搬入されるブドウの品質基準に満足感を示しています。「私たちは満足しています。何しろ、品種によってはpHレベルが非常によく、うれしい驚きとなっているので。例えば、テンプラニーリョは、かなり完熟し良い酸度で、酒石酸は5に近いレベルです」。今回の収穫では、生産量が非常に少なかった、2019年を約30%上回る生産量となっています。

場におけるビジネスの不確実性

ブドウの収穫により育成サイクルが終了し、今度は、ワインの醸造と原産地呼称ラ・マンチャのワインの次の瓶詰作業に携わるワイナリーで、各種作業が行われる番です。

原産地呼称統制委員会では、目下、海外市場の動きに視点を置いています。海外市場では、ある程度、不確実な時期が始まっているものの、2019年にラ・マンチャのワインが好調だった輸出拠点では、より大きな活動や存在感を取り戻すことが期待されています。

そのため、海外市場向けの販売促進をできるだけ早く再開することが望まれます。ワイナリー「ボデガス アリョソ‐セントロ エスパニョーラス」の経営者で、原産地呼称統制委員会の理事会役員を務めるミゲル・アンヘル・バレンティンの意見では、「ラ・マンチャが、海外市場で売上水準を再び回復し、私たちのワインが再評価されるようになることが大切です」

この意味で、アジア市場をはじめとする市場に期待がかかっています。アジアでは、巨大な中国市場(2019年に7,245,540本を輸入したD.O.ラ・マンチャ・ワインの主要消費国)の緩やかな経済回復により、ラ・マンチャのワインに対する海外の消費需要が再び活発化することが期待されています。

気候変動の脅威に対して、ブドウは、ラ・マンチャ地方の生態系にとって、環境の存続の決め手となる農作物の一つです。

ブドウ園、スペインに広がるブドウ栽培

カスティーリャ・ラ・マンチャは、スペインのブドウ園の半分近い作付面積を誇りますが(スペイン全国約96万ヘクタールのうち、2018年は合計約44万4000ヘクタール)、特に生産地域はラ・マンチャに集中し、作付面積は30万ヘクタールに上っています(約15万5000エくタールが原産地呼称に認定)

辺り一帯が四季折々の色彩に染まるブドウ園は、酸素を供給する緑地帯…まさにラ・マンチャの「肺」である緑の海原、褐色の大地を形成。その名前は「水のない土地」を意味するアラビア語「マンシャ または アル・マンシャ」が起源とされています。

ブドウ園の重要性

ブドウ園は、この地方の砂漠化を回避し、地域を守り保護する基本的な役割を果たす、ラ・マンチャの環境のための基本的支えとなっています。

さらに、ブドウ園は、その他の植物や動物の種にとって生息地をつなぐものとして促進されている、“傘”で完全に守られるその他要因であるだけでなく、土壌の有機物を増やすのにも(ブドウの蔓の細切れや落ち葉)一部貢献しています。

ラ・マンチャのように、年間降水量が300~400mmの間で変動するステップ気候の地域では、水のレベルから見て、ブドウの木は数少ない持続可能な選択肢の一つとなっています。

また、地中海性とはいえ、海から遠く離れているため大陸性気候を強く示す、イベリア半島に広がる準高原内陸部の冬の厳酷な気温と夏の高温に耐えることができる植物でもあります

原材料、そして植物も含めた完全な利用

天然醸造の過程で得られるワイン。このワイン醸造業では、ブドウの収益性の向上を図る最適化モデルと併せ、ブドウの木とその果実が頼りです。

ラ・マンチャは、高い生産能力から、ワインのラインナップに従った市場の需要により、様々なクライアントや消費者にワインを供給することができます。

抑えられた利益、低めの平均生産量、品質志向と共に、原産地呼称の一つであること、このラベルの保護を受けたワインの生産は、消費者に対し、品質保証ラベルのように差別化された品質を支持するプラスの要素をもたらしています。

歴史的・文化的アイデンティティ

オリーブや穀物といった地中海の本質といえるその他作物の栽培と並んで、ブドウ園の存在は、これが形成する農業システムに文化的特性を与えるだけではありません。数世紀にわたり、何世代もかけて出来上がったのどかな風景に、歴史的アイデンティティの証として遺産的・歴史的価値も加えています。

過疎化に立ち向かうブドウの木

この観点から、ワイン醸造の長い伝統がある地域――本質的にこれに該当する、ラ・マンチャのように――におけるブドウ園の社会的および人口統計上の重要性を理解することができます。ここでは、ブドウの木はスペイン内陸部がさらされる過疎化という常に存在する真の脅威に対し、住民をその町に定着させるのに貢献しています。

ブドウの栽培は、雇用キャンペーンに強い季節性が見られるその他の作物の栽培とは異なり、年間を通じて継続的な労働需要が必要となるため(例えば、冬期の剪定作業)、カスティーリャ・ラ・マンチャのような地方では大きな雇用創出の場です。

唯一、この理由からのみ、最大級のブドウ作付面積を誇る原産地呼称ラ・マンチャを構成する4県の市町村が、いかにして、いずれも平行して1万人を超える人口を擁しているのかが理解できます。

農村への持続可能な投資

気候変動の喫緊の課題に直面し、投資に関する新たな経済モデルへの方向転換が要求される中、ワイン醸造業も適応が迫られています。

一方、農村環境の役割は、中・長期的に、中核都市や大都市の代わりとして将来の鍵を握っているかもしれません。スペイン経済で非常に重要である観光部門にとって新たなニッチ市場を開拓し、またラ・マンチャ地方では、地元産ワインの客観的評価の実施に貢献する他、重要な雇用創出にもなり得ます。

そのため、原産地呼称統制委員会から、観光商品である「スペインのワインルート」内に統合される「ラ・マンチャ・ワインルート」の推進が期待されています。

原産地呼称統制委員会は年度末総会を開催。その中で、2020年、海外での販売促進を強化する確固とした抱負を表明。

ラ・マンチャ原産地呼称統制委員会インタープロフェッショナル協会は年度末総会を開催、終わりを迎える一年の決算を行いましたが、いずれも、この卓越した品質に支えられ、ワインの流通量は増加するとの見込みを示しており、成長率は15%を超える見通し。

クオリティの道を進むワイン

優れた品質とラ・マンチャのワインの品質管理に対する確かな信頼。それは、スペインでも大規模な海外進出を果たしているワイン原産地の一つであり、生産量とそのワインの多様性からより大きな成長の可能性を秘めていることがほぼ確実である、ラ・マンチャの優先事項の一つです。

2020年の海外進出

DOラ・マンチャの品質保証ラベルが貼付されたワインは、すでに世界90カ国近くでお求めいただけます。そのため総会では、海外進出に対するこの原産地呼称への期待も重ねて強調されました。

ラ・マンチャのワインは ワイン・パリ 、その後デュッセルドルフ(ドイツ)の プロワイン 2020 への出展に向けた準備を進める予定。ヨーロッパ本土で開催される国際的に重要な2つの見本市で、ラ・マンチャ原産地呼称統制委員会は、すでに常連の出展者となっています。

アジアとDOラ・マンチャのワイン

アジアは、国外の消費者を対象としたドン・キホーテのワインというイメージの強化を図るための優先目標の一つです。万里の長城の国・中国の成都を訪れた後、今春末、香港の ヴィネクスポ は、東南アジアのこの地域をDOラ・マンチャ・ワインの輸出の礎として位置付けるための鍵を握る、もう一つの“賭け”となります。

他にも、ブドウの収穫時期には、中国のバイヤーとの投資ミッションを企画する予定ですが、最も注目される主なニュースの一つは、間違いなく、中国、日本、韓国、シンガポール、台湾をはじめとするアジア諸国での有機ワインの普及キャンペーンでしょう。3年間(2020~2022年)で25万ユーロの予算が組まれたこのキャンペーン。基本的に、中国やシンガポール、日本といった国で専門家を対象としたセミナーを実施する予定です。

スペイン国内でワイン文化を推進

来年に向けて、ここ数年順調に行ってきた取り組みを繰り返す他、より多くのアドバイザーや消費者へのワイン研修、またDOラ・マンチャのワインをフェスティバルやコンサートで紹介する試みに力を入れることが求められています。

ワインの伝統を取り戻す

間違いなく、その目的は、世界の主要ワイン生産国の一つに数えられるスペインで、フランスやイタリアで起きているように、その生産量と伝統に応じてワインが消費されるようになること。

これを達成するため、原産地呼称統制委員会により、社会・経済・環境の面からラ・マンチャのような地方でブドウ園を導入することの意味、ワインがもたらす重要性を強調することが要求されます。